生活中,人们都离不开银行,当你走进银行准备存款时,是否遇到过:有人会主动向你介绍各种理财产品,她们到底是银行工作人员,还是保险公司人员?办理的是存款还是保险?业务员介绍的高回报,往往会处于对银行的信任,有人更是经不起诱惑,或许会进入她们的圈套,这种事自己就亲身经历过:

五年前,那时自己刚从部队转业到地方不久,由于社会阅历浅,缺乏鉴别力,有些事更是自己从来闻所未闻过。一天,老岳母让我帮她把三万元钱到银行给存一下。于是,我来到了中国邮政储蓄,正当我告诉业务员给存定期一年时,窗口的业务员连忙向我介绍道:“现在我们银行刚推行一种新的存款方式,利息要高于同期的定期利息,就是在定期的基础中,每年还要分一次红,现在我们银行工作人员都办理了这种存款。”当时听了业务员的介绍,觉得眼前的业务员真不错,这种存款肯定划算,于是决定办理定期一年。谁知业务听了又说,如钱不急需用的话,一年的不划算,五年的是最划算,到期利息要高出很多的,说她自己办理的就是五年。于是我又问道:三万元到时能拿多少呢?她回答道:至少能拿七千元,要高出近二千元,甚至更多。当时心想,银行工作人员不可能是骗子,说的自然放心,我没有多加思索就决定了。谁知当我接过存款单时,一看根本不是银行存款单,而是一张中国人寿保险单。当时我一看就傻眼了,意识自己上了当,便质问业务员,我办理的是存款,怎么变成了保险?当时我要求退款,业务员却说已经生效,无法退款,只要不到期提前取款,就要扣除我大约二千元的违约金。利息不仅一分没拿,刚存就损失二千元,自然不愿意。现在想想自己当初就是一个法盲,被一个没有职业道德的业务员忽悠了,却没有维权意识。

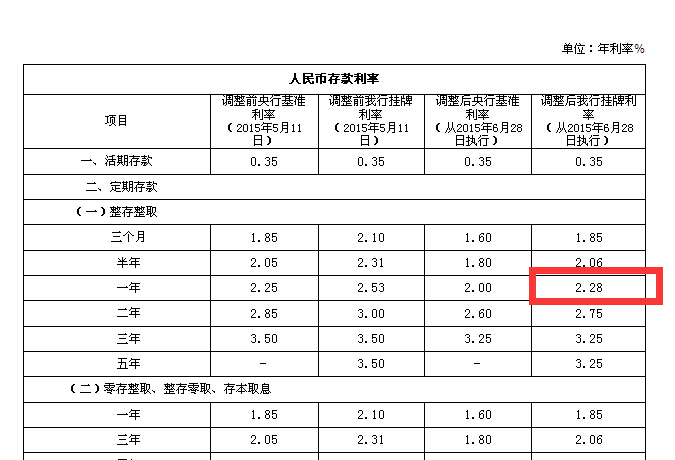

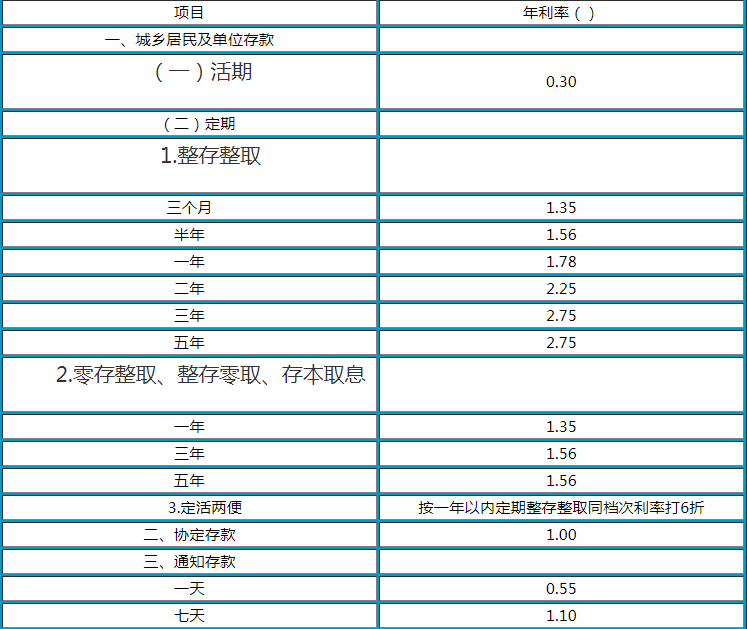

经过漫长的五年等待,谁知到期的利息却比银行的定期还少很多,五年银行定期应拿5400元,而保险公司只有4086元。不过我也早就有了这个思想准备,我立即上网搜了一下有关买保险知识,才知道刚买保险时有10天的犹豫期,就是说在10内,保险公司必须有 *** 回访录音,当事人必须确认购买后,保险才能生效,否则必须退保。掌握了这一条重要常识,于是我找到了保险公司,保险公司最终没有找到回访 *** 。我告知保险公司,从法律上讲,保险没有生效,当时应该退保,否则造成的损失应由保险公司承担,现在老人只要求按银行的定期利息补齐差额。保险公司听我这么一说,解释道:当时确实由于制度不全,业务员素质不精,希望给点厨具礼品作为补偿,以表歉意。我不可能再像五年前那样被忽悠,要求保险公司提供这笔款的银行业务员,保险公司却不愿提供,说没有记录。事情的根源在银行,我不想与保险公司花费太多的口舌,于是我又通过银行工作人员,最终找到了银行领导,说明了事情的经过,老百姓到银行存款,是对银行的信任,作为银行工作人员,怎能做出这种违背职业道德的事?三万元这是老人平时省吃俭用的钱,也等于就是血汗钱。现在老人的要求是合情合理,保险公司却拒绝补偿,我们只能找银行来帮助解决。银行领导得知事情的缘由,再加上老岳母的态度又是十分坚决,便立即打 *** 给保险公司负责人,责令保险公司补齐差额。因为保险公司只有依靠银行,最终他们才能生存,所以他们不得不听从银行,事情终于得到了解决。当一名银行的工作人员得知这样的结果时,竟说出了这样一句话:像你这样的情况真是太多了,目前你是赔偿最多的一个,再过几天还有一笔二十万元的就到期,到时肯定更麻烦,现在我们的头都大了。

前几年,很多老人都是这样被骗了,有的不知维权,有的虽知道维权,然而维权的道路又是艰辛的。因此,当今这个社会,凡事都一定要擦亮自己的双眼。

(无独有偶,刚发此信息,翻阅所里新来的报刊,无意中看到1月21日《人民日报》上有这样一篇报道:《小心!“存款变保单”陷阱再现》,银保新产品误导销售在部分城市又有所抬头,读罢,如同就是自己当年的情景再现。文章最后提醒消费者,在购买银保新产品后,有两次退保的机会,一次是15天的“犹豫期”,即保险合同签订15日内,如果后悔,可以要求退保,本金可以退回。另一次是客服人员的回访,在购买保险后,客服人员会致电询问是否反悔,此时可以提出退保。如果在犹豫期满后退保,那么消费者将会承担一部分损失。)

本文内容为我个人原创作品,申请原创加分

还没有评论,来说两句吧...